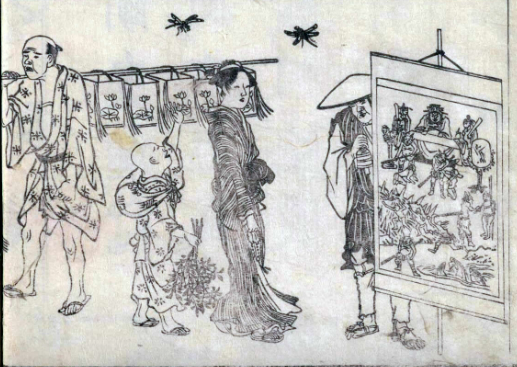

「絵解き」とは、そのまま「絵の解説」を意味するといえるだろう。古くは、宗教的背景を持ったストーリーのある絵画である「説話画」の内容や思想を分かりやすく的を得て説き語った行為を指したものであろう。

絵解きの起源は古代インドの「布絵語り」にある。古くからインドではパタと呼ばれる布絵で絵解きを行う伝統があった。

仏教と絵解きが結びついたのは、ストゥーパ(仏塔)の浮彫彫刻であった。ストゥーパを飾る説話図の解説に当たった仏僧たちは古代の「絵解き法師」だったと言える。その後、絵解き文化は中央アジア・中国を経て日本に伝わり、独自の展開を遂げることになる。

「絵解き」が文献に初めて登場するのは931年、重明親王が書いた日記『吏部王記』で、貞観寺にて『釈迦八相絵』の絵解きを受けたという記述がある。

古代における日本の絵解きは、皇室や貴族などのごく少数の上位身分の人間に、高僧自ら堂塔内の壁画や障屏画を説き語るものだったと思われる。Wikipediaより引用